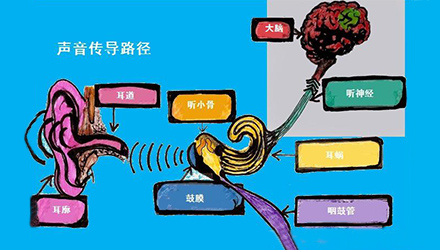

“聽”是由外耳、中耳、內耳、聽神經以及聽覺中樞協同完成。大多數聽力損失是內耳耳蝸病變引起的。部分弱聽人士助聽后雖然能夠“聽見”聲音,但依然“聽不清”。如何理解并合理看待蝸性聽力損失引發聽覺中樞的改變而致“聽不清”的問題呢?

絕大多數聽力損失是由于內耳感音毛細胞和螺旋神經節細胞受損引起。大量生理學研究表明,損傷通常從外毛細胞開始,升高了聽覺神經纖維的閾值,導致神經調諧變寬。正常聽覺系統具有頻率分辨特性,即每個頻率使神經纖維產生響應的最低聲級都不同,稱為神經調諧,調諧變寬意味著頻率分辨的精確度下降。

外毛細胞損傷直接導致以下癥狀的產生:安靜環境下聽閾上升、頻率解析能力變差和噪音環境下言語辨別力下降。因此,與耳蝸損傷有關的感知障礙可以用耳蝸的生理改變來解釋。然而,其它的感知障礙卻缺乏與耳蝸生理損傷的明顯相關性。

例如耳鳴,它是在沒有外界聲刺激的情況下感知到的聲音信號,最早被認為是耳蝸的過度興奮,該假設是根據患者常常抱怨耳鳴來自聽力受損一側的耳朵。但是,切斷聽神經阻止耳蝸輸出并不能消除耳鳴,有些病例甚至出現耳鳴加重的現象。還有聽覺過敏和重振現象,起先也被認為源于聽神經的異常興奮,但是,在受損耳,聽神經實際上表現為活動減退而不是活動過度。

這些結果說明,與感音神經性聽力下降有關的聽力學癥狀一定是源于中樞聽覺系統的功能改變。在過去的二十年中,科學家們用事實數據證明了耳蝸損傷會引起多種中樞聽覺系統改變,本文就介紹其中一部分。

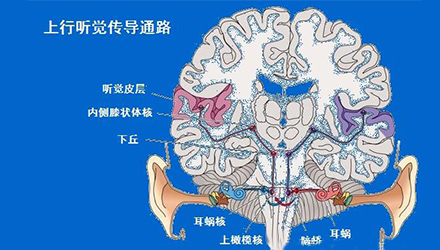

一、神經解剖學改變

越來越多的實驗數據證明,耳蝸病理能夠引起高級聽覺通路的改變。耳蝸損傷導致神經元皺縮、軸索分支斷裂、神經元新突觸形成等改變。如果耳蝸損傷發生在病變早期,耳聲發射能夠察覺到明顯的改變,在此期間,中樞聽覺通路的神經元在解剖上具有更強的可塑性,尤其是在發育中的神經系統。上述的解剖學變化能否被助聽器或人工耳蝸所逆轉的問題日漸受到臨床的關注。

二、神經化學改變

慢性和急性耳蝸病理變化能夠改變中樞聽覺系統的神經化學結構。耳蝸受損后,耳蝸核對蛋白質合成的調節能力急劇下降,葡萄糖代謝也發生了改變。噪音性或老年性聽力下降的患者,下丘谷氨酸脫羧酶GAD——氨基丁酸GABA的合成酶有所減少,這是一種重要的抑制性神經遞質。耳蝸損傷后,神經遞質的釋放、粘合以及再攝取過程在聽覺腦干中發生了明顯的變化。

現在有足夠的證據表明,從耳蝸傳遞至聽覺中樞的神經活動在中樞聽覺通路上會產生快速、明顯且復雜的生化改變,這些改變有可能對整個聽覺通路上所有神經元的機能特性產生深遠的影響。

三、音頻定位排列

中樞聽覺系統的一個重要特點就是音頻定位排列——純音頻率在周圍和中樞聽覺各有對應的解剖代表區,就像一架鋼琴,每個琴鍵對應一個頻率的聲音。起初,音頻定位排列被認為出生時即呈固定機械連接狀態,然而,最近的研究發現,高頻聽力損失能夠徹底改變聽覺皮層及其外周聽覺站點的音頻定位排列。當耳蝸的高頻區受損時,高頻輸入的缺失最初導致聽覺皮層高頻部分出現“安靜區”。

隨著時間的推移,這些高頻區開始“功能轉移”,即對聽力損失附近頻率的聲音輸入開始有反應。聽覺皮層的正常音頻定位排列被破壞,其對應掌管的頻率范圍變寬,因而較正常頻率分辨敏感度有所降低。音頻定位性被破壞帶來的主要副作用是導致音調感知障礙,患者出現音調失真,即復聽(指用同一音頻刺激時兩耳的音調感受能力有差別)。

四、中樞聽覺系統功能亢進

暴露于大聲中,損傷感音毛細胞,將減少對中樞聽覺系統的輸入。那么中樞聽覺系統是如何對已減少的輸入信號起反應的呢?為了證明可能帶來的變化,我們用高強度純音造成4 kHz左右近30 dB的聽力損失(低頻幾乎無聽力下降),下丘的電極分別記錄耳蝸損傷前、后的局部電位。

在聽力受損區域,誘發的輸入/輸出曲線急劇上升,而最大反應幅值完全正常。神經系統反應的快速增長讓我們立刻想到響度重振現象。奇怪的是,在聽力受損部位以下的聽覺區域,其輸入/輸出曲線也顯示異常,其幅度以較正常快的速度增長,峰值明顯比正常高。因此,當耳蝸輸入減少時,中樞聽覺系統看起來變得功能亢進,它會增加增益以補償損失的神經活動。

五、內毛細胞損傷導致的功能亢進

如果耳蝸損傷僅限于外毛細胞,將導致神經反應閾值提高,頻率選擇性功能變弱。然而,絕大多數神經元仍能夠將信息傳遞至中樞聽覺通路;但當內毛細胞受損時,與之有突觸連接的聽神經纖維會阻礙信息向中樞聽覺系統傳遞。當內毛細胞受損以及中樞神經系統的輸入被消除時,聽覺中樞如何做出反應呢?在南美栗鼠身上,可以用卡鉑破壞內毛細胞,而完整保留外毛細胞(可通過正常的畸變耳聲發射和耳蝸微音電位確定外毛細胞不僅存在,而且功能完全正常)。

內毛細胞的損傷導致總和電位、毛細胞電位、聽神經復合動作電位(來源于眾多聽神經纖維電活動的總和)的大量衰減,由于內毛細胞的嚴重損傷,許多聽神經纖維無法對聲音做出反應,但與殘余內毛細胞相連的聽神經纖維保留正常的閾值和調諧功能。這些研究結果表明選擇性的內毛細胞損傷減少了輸入聽覺中樞的信號總量,但剩下的輸入仍然保留正常的閾值和調諧功能。

當內毛細胞選擇性損傷,而且整個音頻定位排列的神經活動減少時,中樞神經系統有何反應呢?為了回答這個問題,我們用卡鉑部分損傷內毛細胞并記錄了損傷前、后耳蝸、下丘和腦皮層的局部電位。在50%內毛細胞損傷的情況下,耳蝸輸出減少了50%。盡管從耳蝸傳入神經的信號被大量減少,下丘的誘發電位幅度顯示僅有輕微的衰減,而來自聽覺皮層的反應通常大于正常。該結果又一次證明,當耳蝸受損時,中樞聽覺系統對恢復聽覺通路活動性具有補償效應。

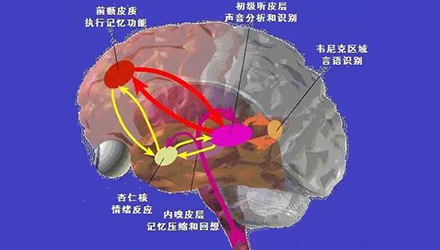

六、耳鳴與功能亢進

許多證據表明,神經性的耳鳴存在于中樞聽覺通路而不是耳蝸。正電子發射斷層成像(PET)研究已能夠確定當患者有意識地增加或減少耳鳴的響度時,對應聽覺皮層增加和減少活動的位置。而且靜脈內注射利多卡因,人為增加或減少耳鳴的響度,神經活動的改變只出現在聽覺大腦皮層。此外,PET成像研究還確定了聽力下降伴有耳鳴患者的聽覺皮層由純音誘發的功能亢進的位置。因此耳鳴看起來是源于異常的腦部電活動而不是耳蝸。

感音神經性聽力下降定義了廣義的聽覺缺陷和感知障礙,但還不足以概括所有基于耳蝸病理生理學的聽覺障礙,特別是某些特殊現象,如重振、聽覺過敏、復聽和耳鳴等。由于許多現象無法完全用耳蝸的病理生理改變解釋,人們逐漸意識到,耳蝸損傷已經嚴重影響了中樞神經系統的結構、神經生化和功能。人們以前錯誤地認為聽覺中樞是一個靜態結構,而實際上它是一個實時變化的動態生物結構,能不斷地適應和學習每個新的聲學環境和各種聽力下降導致的神經輸入變化。

更多詳情請登錄聽覺有道助聽器www.jy-bj.com